Activity

Mon

Wed

Fri

Sun

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

What is this?

Less

More

Memberships

兄弟會|Better than Brother

19 members • $20/m

免費 Skool 課程

1.7k members • Free

第二人生啟動器 | 李柏賢老師

464 members • Free

11 contributions to 第二人生啟動器 | 李柏賢老師

人生究竟該怎麼評價?

袁惟仁過世的消息傳出來。 我正好在帶一堂關於「人生選擇」的課,靈機一動,決定拿這件事來做一個實驗。 「你們知道什麼叫『蓋棺論定』嗎?」我問。 學員們點點頭。 就是一個人死了,我們終於可以幫他的一生下結論了——功過是非,塵埃落定。 「好,那我們就來做這件事。」 我請他們花十五分鐘上網查袁惟仁的生平。 他寫過什麼歌、做過什麼事、有過什麼爭議、留下什麼作品。 然後,我請每個人為他的一生打一個分數,1到99分。 分數交上來的時候,我自己也嚇了一跳。 有人打87分。 有人打40分。 有人打76分。 有人打25分。 有人打91分。 全班二十幾個人,分數從20幾分散布到90幾分,沒有任何共識。 我把這些數字寫在白板上,問:「來,說說看,你們怎麼打的?」 打91分的學員說:「他寫的歌影響了整個華語樂壇,〈征服〉、〈旋木〉、〈離開我〉⋯⋯ 這些歌陪多少人走過生命的低潮?光是這個貢獻,我覺得就足以讓他被記得。」 打25分的學員說:「可是他外遇、家暴,把前妻跟小孩傷得那麼重。 你說他歌寫得好,但他對身邊最親近的人做了什麼?這樣的人,作品再好,我也尊敬不起來。」 打65分的學員說:「我覺得要分開看,創作是創作,私德是私德。 他不是聖人,但也不是十惡不赦。功過各半吧。」 打40分的學員搖搖頭:「我沒辦法分開看。 他寫那些情歌的時候,是真心相信愛情嗎?還是只是商品? 如果他自己都沒有好好愛人,那些歌對我來說就是謊言。」 另一個學員打了73分,但補了一句:「說實話,我根本不知道他私下是什麼樣的人。 我只能就我知道的來打。」 我站在白板前,看著這些分數和說法,突然覺得有點荒謬。 我們剛剛做的,不就是那個說好的「蓋棺論定」嗎? 一個人都死了。 資料都在那裡。 我們查了同樣的生平、讀了同樣的報導、看了同樣的爭議。 結果呢? 二十幾個人,二十幾種答案。 「所以,」我問:「蓋棺,真的能論定嗎?」 現場安靜下來。 後來有個學員說了一句話,讓我到現在還在想。 她說:「我發現我打分數的時候,其實是在用我自己的價值觀在審判他。 打高分的人,是因為把才華看得很重; 打低分的人,是因為把人品看得很重。 我們根本不是在評價他,我們是在反映自己。」 這句話打中了所有人。 原來,蓋棺無法論定,因為每個人心中都有一把不同的尺。 我們以為自己在評價死者,其實是在暴露活人的信念。 可是,這帶來一個更大的問題。 如果連死後都無法論定,那我們活著的時候,到底該怎麼判斷自己的選擇是對是錯? 我們從小被教導:做對的選擇,將來就會有好的結果。 彷彿人生是一場考試,每個選擇都有標準答案,最後會有人幫你算總分、給評語。 但袁惟仁的例子告訴我們:沒有這回事。 你做了一個選擇,有人覺得那是你的巔峰,有人覺得那是你的污點。 你全心投入的事業,有人記得你的才華,有人只記得你的缺席。 你傷害過的人不會因為你死了就原諒你,而愛過你的人也不會因為別人的批評就停止想念你。 到頭來,根本沒有一個「最終分數」在等著我們。 那怎麼辦?我們到底該怎麼活? 那天課程結束前,我給了學員六句話。 不是標準答案,而是我自己在這個實驗之後,重新想過的事。 第一,不要等別人論定你,你要先定義自己。 既然外界的評價永遠眾說紛紜,那你不能把「自己是誰」的解釋權交給別人。 你得先想清楚:你在乎什麼?你想成為什麼?這個定義不需要別人同意,但你得對自己誠實。 第二,不要追求「功過相抵」,要允許自己矛盾。 你可以同時是很好的工作者和不及格的家人。 你可以同時創造出很美的東西,又在某些時刻傷害過很重要的人。 這些不需要互相抵銷,也無法互相抵銷。 你是一個完整的、矛盾的人,不是一本需要結算的帳。 第三,不要執著於結局,要在乎每一個當下。 如果終點的評價註定分歧,那「蓋棺後被怎麼說」就不該是你活著的目的。 真正重要的是:今天這一天,你有沒有遺憾?此刻的選擇,你敢不敢直視? 第四,不要試圖讓所有人滿意,只要對重要的人負責。 網路上的陌生人可以輕易幫你打分數,但他們不會真的認識你。 你的人生不需要對群眾交代,只需要對那些跟你生命真正交織的人負責。 把注意力從「大眾評價」收回到「身邊的人」,你會清醒很多。 第五,不要追求無瑕,要學會面對傷痕。 沒有遺憾的人生,不是沒有犯過錯的人生,而是願意面對錯誤的人生。 你可以搞砸,但你不能逃避。 逃避才是真正的遺憾。 第六,不要問「這個選擇對不對」,要問「這個選擇能不能帶我去更好的選擇」。 這是我最想說的一句。 我們總是想知道:這個選擇是對的還是錯的? 但其實,選擇的價值不在於它本身,而在於它打開了什麼。 一個選擇,如果讓你停滯、讓你封閉、讓你再也不敢選擇, 那它就算當初看起來很「對」,也會慢慢變成一個牢籠。 一個選擇,如果讓你成長、讓你看見更多可能、讓你有能力做出下一個更好的選擇,

1月18日寫給大家的生日感謝。

今天是我生日。 原本想低調過去,但想了想,還是寫點話給你們。 這一年,我站在台上、坐在你們面前、在線上和你們對話的時間,可能比和很多老朋友還多。你們常說謝謝老師,但我心裡一直很清楚,能一路教下來,從來不只和能力有關,更重要的是,你們願意留下來思考、卡住、懷疑,然後沒有逃走。 過去這一年,我依然每天早上 7:10 上線直播。 這個節奏,從疫情開始,一路走到現在。 沒有特別偉大,也談不上紀律感人,就是每天起來,知道有人在那一端等著對話。 每個月,我還是固定在台北、新竹、台中辦理講座。 下半年,多了一站桃園。 對我來說,在一個地方辦講座,從來不只是場地安排,而是代表那個城市,有老師、有團隊,願意長期陪著學生走。這件事很慢,也很笨,但我一直相信,它值得。 去年,我第一次正式輔導房仲業。 坦白說,那是一個打開視野的過程,也是一個不斷被挑戰的過程。不同產業、不同節奏、不同壓力來源,但越走越清楚一件事:很多事情的底層邏輯,其實是相通的。人怎麼做選擇、怎麼面對恐懼、怎麼承擔結果,換了舞台,問題還是那些。 去年,也展開了新一期的講師培訓。 我心裡一直放著一個希望,希望今年能讓更多人走進基礎教育裡,把自己走過的彎路,轉成別人少走一點的路。這不是擴張,是回饋。 人生最大的轉折,大概是搬到了台中。 也順手送了自己一個禮物,一台電動車。 生活節奏慢了一點,視野卻更清楚了。 家裡也每天在變。 小晴天提早進入叛逆期,問題多到像在開研討會。 小女兒可人兩歲,進入語言爆發期,每天一句話,就能把全家逗笑或震住。這些片刻,讓我更確定,人生不只有舞台上的角色。 教得越久,我越確定一件事。 人生沒有標準答案。 那些被包裝得很完整的成功公式,只能當參考,真正要走的路,還是得自己選、自己扛。 所以我常在課堂上提醒你們,別急著把人生過得好看,也別急著活成誰期待的樣子。先問清楚一件事就好: 你現在做的選擇,是因為害怕,還是因為想清楚了? 出於害怕的選擇,就算結果看起來不錯,心裡還是會不安。 想清楚之後的決定,就算走慢一點,也走得比較穩。 這一年,我看到很多人開始問更深的問題。 從「我該怎麼做」,變成「我為什麼要這樣做」。 從「老師你覺得對嗎」,變成「這個後果,我承不承擔得起」。 老實說,這些時刻,比任何掌聲都重要。 生日這天,我沒有什麼宏大的願望。 只希望未來的對話,少一點討好,多一點真實; 少一點急著證明自己,多一點為自己負責。 如果你現在卡在一個不上不下、說不出口、也還沒走開的位置,請你放心,那不代表你走錯路,多半只是你開始對人生誠實了。 謝謝大家的祝福。 我相信,一切都會繼續往更好的地方前進。 生日快樂,是對我說的。 這份祝福,也想留給正在認真生活的你們。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 老師在skool的社群要在今年轉成收費才能加入摟。 如果你還在社群裡,是不需要任何費用的。 但是,若你都很少上來,也幾乎沒有互動的話,老師想把這個免費的名額留給別人。 你可以自行退出喔!

最近寫了些東西,歡迎討論交流唷!

Good Try 精神:為什麼要練習「漂亮的失敗」? https://vocus.cc/article/68de3575fd89780001ecc863 岩壁是一面鏡子:該如何照見你的真實心智模式? https://vocus.cc/article/68dcecfefd89780001a400e6 一群一起練心智肌肉的人,能為你創造什麼樣的力量? https://vocus.cc/article/68dc9b25fd89780001909804

曾經我以為『你是最棒的』是句幹話,直到我仔細關注每位F1車手

我曾經覺得「你是最棒的」只是句情緒勒索的安慰話 一種用來掩飾無力與逃避現實的自我麻醉。那句話聽起來廉價,像是無意識的口頭禪或是輸家在自我安慰的話語。直到我關注F1車手們,我才意識到,有時候一個人若不這樣「自欺」,他根本無法活在那樣的情境與壓力裡,每一天。 https://vocus.cc/article/68e5c323fd89780001647084

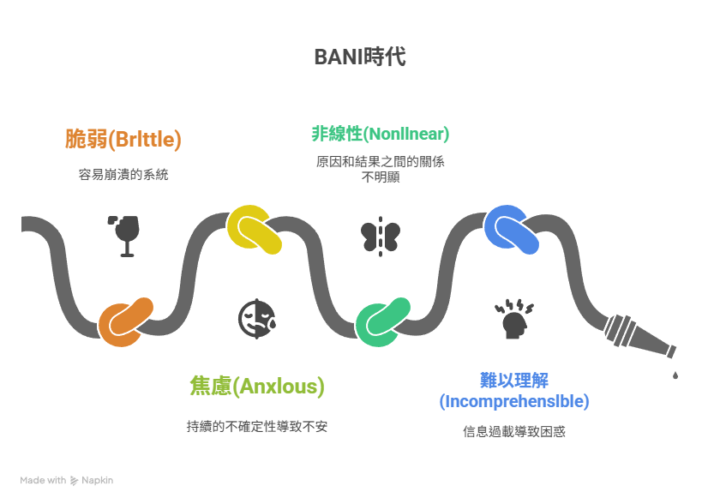

BANI時代的自我觀照之道——在脆弱與焦慮之中,仍與自己同在

延伸今日老師早上的返讀--關於BANI時代 BANI時代的自我觀照之道——在脆弱與焦慮之中,仍與自己同在 這個世界變得「更快、更亂、更難懂」, 但也因此——「更需要回到自己」。 原來我們處於BANI時代,這時代環境脆弱(Brittle)、人心焦慮(Anxious)、事件非線性(Nonlinear)、資訊難理解(Incomprehensible),我們越來越常聽到,以前不會這樣啊,現在怎麼會有這些事情發生,大環境如此, 我們若只試圖「控制」,反而會更焦慮; 提醒我們更需要「覺察、接納、調整」,在混亂中找到呼吸的節奏。 從「反應」到「回應」——自我觀照的核心轉變 BANI 時代最容易讓人陷入「反應模式」:焦慮、急躁、疲憊。 讓自我觀照,讓我們轉向「回應模式」:有意識、有選擇、有方向。 當我能觀照自己的內在,就不會被外在環境牽著走; 當我能照顧自己的情緒,就更能用穩定的心去照顧別人。 在不確定中,與自己同行 「世界可以很亂,但我的心可以是清的。」 在這個變動的年代, 自我觀照不只是情緒安撫,更是一種生命智慧。 唯有照見自己,才能在照顧他人時,不迷失、不枯竭, 而是溫柔而堅定地——繼續成為他人的光。

1-10 of 11