Activity

Mon

Wed

Fri

Sun

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

What is this?

Less

More

Owned by 李

如果人生是一部車,第二人生啟動器就是點火器。 我們提供你一切加速的工具與利器,燃亮終身學習的引擎; 這裡不談年齡,只談爆發,不收藉口,只收行動。 你的未來不是延長賽,而是無限賽道——現在就點火! 讓老師陪伴你,一起點燃你的第二人生。

Memberships

Lighten your life點亮你的人生

2 members • Free

小麥觀點

9 members • Free

Alice Spark Lab

2 members • Free

SK

心旅工場:靜靜玩,慢慢見|玩上癮

2 members • Free

T話照做|錢有話說

3 members • Free

優勢教練心旅樂園:Your Inner Journey

4 members • Free

兄弟會|Better than Brother

19 members • $20/m

The Eden Club|你的財務升級圈

6 members • Free

微笑私酷群

3.3k members • Free

126 contributions to 第二人生啟動器 | 李柏賢老師

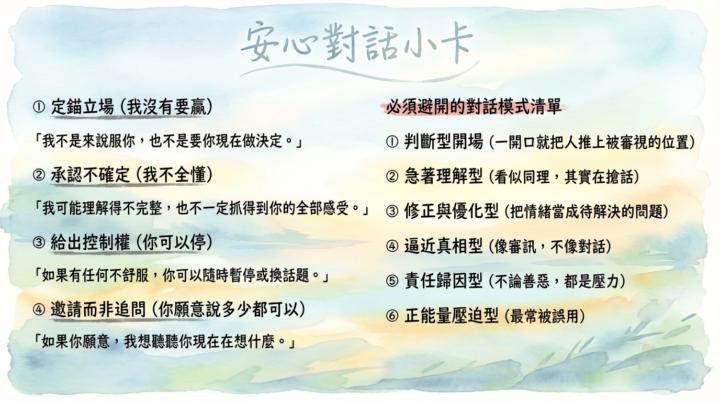

安心對話:讓彼此更靠近

我每個月都在不同城市辦講座。 場地換過,形式換過,人也換過。 但 12 月 29 日這一場,我一開始就知道會不一樣。 不是因為人特別多, 也不是因為主題特別厲害。 而是那種,一走進空間就感覺得到的遲疑感。 空氣很安靜,但不是放鬆的那種安靜。 比較像是大家都在確認一件事: 我今天,在這裡說話,安全嗎? 那是一間很有個性的台南小店。 老實說,不好找。 不是下車就看到招牌的地方, 而是會讓人站在路口,再確認一次導航的那種。 報名方式也很不一樣。 這次不是我熟悉的學員名單,而是透過活動通引流。 來現場的,有我認識的夥伴, 也多了很多我完全沒見過的人。 這點很關鍵。 因為當一個空間裡,同時存在熟人與陌生人, 人會本能地更小心。 你不知道,哪一句話會被誰怎麼聽見。 因為形式不同, 我也調整了自己的節奏。 我提早一天到台南, 也提早下午就到現場準備。 椅子一張一張排好, 燈還沒全開。 有人走進來,看了我一眼,又低頭滑手機。 那個動作我很熟。 不是冷淡,是在確認。 現在講話,會不會太早? 活動開始後,我沒有先講理論。 沒有簡報,也沒有框架。 我只說了一句話: 「為了讓這場小型聚會,真的對你們有幫助, 能不能先跟我說說,你們為什麼會來?」 然後我請大家,一個一個簡單說。 幾位之後,我突然停下來,問了一句: 「剛剛聽到要自我介紹、要說理由, 你們有沒有一點不自在?」 點頭的人,比我預期的多。 我說,這正是我今天最想談的事。 安心,不等於安穩。 安心的對話裡,本來就會有挑戰。 而那個挑戰,至少包含一個元素。 冒險。 我問大家:「冒險是正面的,還是負面的?」 有人說不一定。 我點頭。 冒險本身沒有立場。 它只是代表你要承擔風險。 我們常把冒險,和危險混在一起。 危險,是你該避開的。 冒險,是你知道有風險,卻願意管理它。 安心對話,其實就是一場冒險。 安心只是起點,不是終點。 我們每天,其實都在三種狀態之間來回。 第一種,叫自保。 不是情緒失控,也不是故意唱反調。 而是心裡很清楚,現在多說一句,風險太高。 在職場,是先不要被盯上。 在關係裡,是先不要吵起來。 在家庭裡,是反正說了也沒用。 於是人會縮起來。 聲音低一點,存在感淡一點。 這不是冷漠, 是避難。 第二種狀態,叫在場。 不是熱情,也談不上合作。 只是暫時不用防守。 願意坐在這裡。 願意聽,也願意被聽。 就算還沒準備好給答案, 至少不急著離開。 真正困難的,從來不是往前走, 而是停下來,承認自己還沒準備好。 第三種狀態,才是合作。 合作不是被說服。 而是開始相信,說出口之後,不會立刻付出代價。 合作從來不靠熱血, 它是一種評估過風險之後的選擇。 問題在於,多數時候,我們犯了一個錯。 在對方還忙著自保的時候, 就要求他合作。 「你怎麼都不講?」 「我們不是在討論嗎?」 「有意見就說啊。」 聽起來合理, 實際上像是在敲防空洞的門。 不是對方不配合, 而是我們跳過了「在場」這一關。 那天我也特別提醒大家一件很殘酷的事。 很多人不是不願意在場, 是曾經試過,然後被一句話推回自保。 而那句話,通常聽起來都很正常。 「你想太多了啦。」 「我們現在先講重點。」 「你不要那麼情緒化。」 「我懂你的意思,但現實就是這樣。」 還有那些更隱性的。 「大家都這樣。」 「以前也是這樣做。」 「現在不是討論這個的時候。」 這些話不吼人,也不指責。 它們只是很安靜地傳遞一個訊號。 現在,說這些,不安全。 於是人會自然後退。 把原本想說的折起來, 把聲音調小, 把存在感藏好。 從在場,退回自保。 所以我一直說, 合作很少敗在技巧。 更多時候,是敗在一句話。 一句讓人退回防守的話。 那天晚上的沙龍,我反覆提醒大家一件事。 下一次卡住時,先別急著推進。 先問自己一個問題。 此刻,我是在自保,還是在場? 如果還在自保, 任何要求合作,都會變成壓力。 如果能回到在場, 合作才有空間慢慢長出來。 而這一場,最不一樣的地方,是形式。 這不是我一個人站在前面講的講座。 這一場,還有我和冠冠的對談。 不是輪流發言,也不是各自準備好的段落, 而是在現場即時回應彼此,讓對話自然往前走。 對參與的人來說, 看到的不是結論, 而是一個問題被來回思考的過程。 12 月 29 日的晚上結束後, 有人留下來聊天。 也有人什麼都沒說,只是點頭。 我知道,那已經很夠了。 因為從那一刻開始, 選擇權其實已經回到每個人手上。 你可以繼續活在一個只允許自保的環境裡, 也可以開始,為「在場」負責。 謝謝冠冠, 也謝謝台南那個晚上, 每一個願意留下來的人。 (送給大家那天來現場才能得到的安心對話小卡) 也祝大家:2026年新年快樂

4

0

12月最後一週週報:把工作做好,有時候是離不開的開始

很久不見的學生約我喝下午茶,想跟我聊聊職涯的發展。 剛坐下來沒多久,他就略帶遲疑地開了口: 「老師,我想問你一個問題。」 「我到底該不該換工作?」 我沒有立刻回答。 這種問題,通常不是今年才出現的。 只是剛好被年終這個時間點,逼到桌面上。 大家看到的表象其實很一致: 工作能交代、沒有出事、評價不差。 在這種狀態下談離開,反而顯得不合時宜。 我先問他一句:「你最近,在這份工作裡,是什麼感覺?」 他想了一下。 「還可以。」 又補了一句:「也沒有真的哪裡不好。」 我點頭。 這個答案,我聽過太多次了。 真正讓人卡住的, 從來不是好或不好, 你想想看: 你是不是開始說不清楚,為什麼要繼續? 他接著說:「我也沒有不喜歡。」 「只是每天來上班,好像也沒什麼期待。」 我們太習慣用「喜不喜歡」來判斷要不要走。 但那其實是很危險的指標。 因為喜歡,跟適不適合,本來就沒有必然關係。 不是不喜歡, 而是留下來,也不需要你更清楚自己是誰。 他看著我,問了一句很多人都會問的話: 「那這樣,是我自己的問題嗎?」 我反問他:「你覺得,是你一直在調整自己, 還是這個地方,本來就希望你不要想太多?」 他沒有立刻回答。 我說,工作本身沒有期待。 有期待的,是工作裡的人、制度、文化, 以及那些從來沒寫下來、但大家都懂的默契。 所謂「我不適合這份工作」, 很多時候其實是在說: 這裡默許的那種生活方式,我不太想再配合了。 你覺得自己不夠努力嗎? 還是這個環境,其實最需要的是撐得久的人呢? 說到這裡,我跟他提了一個畫面。 「你有沒有看過《分手清單》?」 他點頭,說有點印象。 我說,那部片裡最讓我有感的, 不是分手,也不是爭吵, 而是男主角跟女主角求婚的那一幕。 女主角沒有哭,也沒有感動。 她只是很平靜地說了一句話: 「我們竟然走到了,連分手都說不出口, 只剩下結婚這個選項的地步。」 我第一次看到那一幕的時候,心裡被刺了一下。 因為我突然懂了—— 有些關係不是因為你想更靠近, 而是因為你不知道怎麼離開。 我跟他說,很多人對工作的狀態,其實一模一樣。 不是熱愛,也不是痛苦, 而是一種「都走到這裡了」。 不是你想留下, 而是你已經習慣,不再討論離開。 他沉默了。 那種沉默,我很熟。 我接著說,真正的風險, 從來不是你做得不好, 而是你發現自己站在一個位置上 再怎麼樣,好像也只能繼續。 工作一旦走到這個階段, 一切看起來都很合理, 但沒有一個理由,是出於真正的選擇。 不是因為非你不可, 是你知道換一條路,太麻煩。 他低聲說:「可是,也不是真的待不下去。」 我點頭。 因為多數人離開前,都不是撐不住, 而是看得差不多了。 我告訴他,如果你想走,只是因為一時疲累, 那先別急。 但如果你想走,是因為你已經看見未來, 而那個未來,沒有你想成為的樣子—— 那就不是衝動。 如果再這樣下去,你可能會慢慢不見。 他最後問我:「那老師,你會怎麼建議?」 我沒有替他下結論,只說了一句: 「不要因為『還可以』, 就把整個未來都押在這裡。」 年終會發。 明年會來。 多數環境,也不會有太大改變。 真正逃不掉的, 不是這份工作好不好, 而是當你已經看懂了, 還要不要繼續假裝沒看見。 我最後只補了一句給他: 「如果有一天你留下來, 只是因為你覺得『現在離開很奇怪』, 那其實已經是一個很清楚的訊號了。」 年終快到了。 很多決定都會被拖到明年再說。 但有些問題,一旦你看懂了, 再假裝沒看到, 那個責任,就只剩你自己要承擔。 --------------------------------------------------------------- 如果看完文章,你也想找人聊聊再留言告訴老師。 如果你是南部的夥伴,週一晚上的安心對話很歡迎你前來參與。 學習怎麼對話,也是自我探索的起點喔! 還有個位數的名額可以報名,老師很難才能到台南辦講座喔! 錯過就只剩明年了(哈哈因為今年只剩三天了) 報名網址:https://www.accupass.com/event/2511280844392118142690

1

0

擁有好的體驗請先看完入群影片

這支影片將會跟你詳細說明: ✔️ 加入這個平台老師可以給你什麼? ✔️ 如何使用這個平台? ✔️ 如何解鎖贈品、課程、禮物...? ✔️ 我們的願景與長期規劃 我直接告訴你,這支影片的長度是 10分22秒 請你找個時間、找個安靜的環境,好好的把這支影片看完 如果沒看完,有可能會取消你進入平台,感謝你的配合🙏 看完後麻煩在下方留言區告知你已經看完~

你需要的是勇敢的跨出一步

一個學員抬頭看我。 像是想了很久,才終於開口。 「老師,你是真的相信嗎?」 這句話很輕。 卻把一個大家早就默認、 卻很少拿出來講的狀態戳破了。 我們常常把—— 「一直往前走」 當成自己還有信念的證明。 我沒有立刻回答。 教室安靜了幾秒。 那種安靜,不是思考。 而是大家在等我, 幫忙說一個「安全的答案」。 我反問他一句: 「你說的相信,是哪一種?」 他笑了一下,沒有接。 那不是逃避。 比較像是—— 他其實也不知道該怎麼定義。 那一瞬間,我腦中突然浮現《至尊無上》裡的一幕。 三個杯墊。 說好其中一個有簽名。 但其實早就被動過手腳。 三個,全都沒有。 我第一次看到那一段的時候,心裡是發冷的。 不是因為賭局。 而是我突然發現—— 現實裡,更多時候也是這樣。 我問台下: 「如果是你,你會怎麼選?」 有人說靠感覺。 有人說觀察對方反應。 也有人低下頭,什麼都沒說。 我說,主角的做法大家都知道。 他打開兩個, 確認都沒有。 然後指著最後一個說: 「如果這個也沒有, 那就是你作弊。」 那一刻真正厲害的, 不是計算。 而是—— 他願意把事情逼到一定要揭曉的程度。 我看著台下,補了一句: 「很多人不是選錯, 是根本不敢打開。」 後排終於有人開口。 聲音壓得很低。 「老師,有些答案真的不能看。」 他停了一下,又說: 「會撐不住。」 他說完後沒有看我。 那不是情緒。 而是一種很清楚自己在避開什麼的疲倦。 我想到一個老故事。 有一個人找不到皮夾。 太太問他: 「褲袋找過了嗎?」 「找過了。」 「外套口袋呢?」 他停了一下。 「還沒。」 「為什麼?」 他說: 「如果那裡也沒有, 我會心臟病發作。」 教室裡有人笑了一聲。 又很快安靜下來。 因為大家都懂。 有時候我們不是缺答案。 而是很清楚—— 一旦確認,就再也不能裝作事情還有別的可能。 表面上看,我們其實都很負責。 該出現的都有出現。 該完成的也沒有少過。 但慢慢地你會發現, 很多前進其實沒有方向。 只是因為—— 停下來更可怕。 當學生, 有時不是因為真的相信讀書會帶你去哪裡。 而是突然發現: 不讀書,好像也不知道能去哪裡。 當員工, 也不一定是對未來有多篤定。 只是覺得: 既然站在這個位置,事情總得做完。 當父母, 更常見的是角色先到、信念後補。 一天一天把責任履行完, 卻很少問自己: 我現在到底在期待什麼? 沒有人真的想這樣。 只是這個環境, 很擅長讓人一直撐。 卻不必說清楚為什麼。 那個說「撐不住」的學員忽然抬起頭。 他問得很慢, 像是在確認這句話一旦說出口, 會不會就回不去了。 「老師,如果我其實沒有那麼相信呢?」 我沒有安慰他。 我只跟他說一件事: 問題從來不在於你夠不夠堅定。 真正的困難是—— 我們待在一個默許敷衍存在的系統裡。 你只要看起來在努力, 就不必真的面對內心。 你只要繼續往前, 就沒人會追問: 你是不是想去那裡。 久了, 連自己都會搞不清楚—— 現在是在選擇, 還是只是被留下。 有人問我: 「那要怎麼辦?」 我搖頭。 我沒有方法可以給你。 我只知道,有些事情不用一直提醒自己。 因為一直提醒, 本身就代表你其實很不安。 有些邊界, 要在還撐得住的時候先畫好。 不是等崩潰了, 才證明你真的努力過。 下一次, 當你再被問到: 「你相信嗎?」 你不一定要回答。 看看你現在站在哪裡。 你每天用什麼方式前進。 你是被推著走, 還是自己在走。 答案,其實早就在那裡。 下課後,那個學員又走來找我。 「老師,那你相信什麼?」 我把包背上,看著他說: 「你今天坐在這裡, 沒有急著表現, 也沒有假裝自己早就想通。」 「這就是你現在能承擔的狀態。」 有些相信,不會說出口。 但站得住。 我走出教室時, 燈關了一半。 很多杯墊,其實早就翻開過了。 只是我們選擇不看。 接下來那一個—— 你要不要親手去掀? 後記: 其實這篇文章寫在2020年,只是近日FB回顧的時候又跳了出來,再次讀起自己寫的文章,竟也覺得對自己很受用,所以重新與大家分享。 這個週六老師有一場體驗式的講座辦在週六下午。 地點在台北。 如果你也突然對未來有些許迷惘,或想充充電,歡迎來現場成長。 下週一在台南的講座,也誠摯的歡迎南部的朋友蒞臨喔! 12月份實體講座一覽表。 https://cjlead.notion.site/a56fe6343f464bd89d92d8a48bd4cf8e?v=8781eaba27b14b988103c7c8a3a7df78

4

0

【那天我才發現,所謂「被逼」,其實是一種默許。】

那天早上,我剛坐進教室, 投影片還沒打開,一個學生低聲說了一句話。 「老師,我真的被逼到不行了。」 他坐在位置上,眼睛盯著桌面, 沒有看我。 那一瞬間我突然意識到一件事—— 這句話,他已經在心裡講了很久。 而我們好像都默默接受了一個假象: 在業務的世界裡, 真的有很多事是「非做不可」的。 「你被誰逼?」我問。 他停了一下。 不是因為想不到, 而是因為答案多到不知道從哪一個開始。 「業績啊、主管啊、客戶啊、團隊啊……」 聲音越來越小, 最後一句甚至沒有講完。 我們都很熟這種停頓。 不是不知道, 是不敢把話說滿。 表象看起來很合理 大家看到的業務人生版本,永遠很一致: - 業績壓力很大 - 不做會被淘汰 - 拒絕等於失敗 - 撐過去才有未來 於是業務員也學會講一些 「很像這個世界會接受的話」: 「現在就是要拼。」 「不做不行,不然怎麼活?」 「大家都這樣,我能怎麼辦?」 這些話講久了, 會變得非常流利。 像話術一樣, 不用思考,只要自我說服。 然後,我突然想起很久以前的一個畫面 國中的國文老師。 她的規矩簡單又殘酷—— 新課文第一天,全班抄一遍。 不是理解,不是討論, 是抄。 所以每一次, 全班第一件事不是看內容, 而是偷偷比較: 誰的課文最短。 有人乖乖抄。 我沒有。 我永遠拖到最後一刻, 因為我想趕著出去玩。 那天的課文是〈居里夫人〉。 長得像人生一樣, 一眼看不到盡頭。 我做了一個現在回頭看很關鍵的選擇 我「精簡」了內容。 不是亂寫, 而是自以為很聰明地刪掉重複段落、濃縮鋪陳。 隔天,老師翻到我的作業,笑了。 「我們班有個奇才。」 她停了一下。 「別人十幾頁,他六頁,還很通順。」 全班都看著我。 我站起來唸完, 內容完全說得通。 然後,我照樣挨打。 那一刻,我很清楚一件事 她沒有逼我怎麼寫。 規則一直都在那裡: 抄,或不抄。 我只是選了一條 比較快、比較冒險、也比較痛的路。 而那條路的後果, 是我自己承擔的。 很多年後,我才真正懂 真正讓人撐不住的, 從來不是事情本身。 而是這個問題一直被跳過: 「那你到底想要什麼?」 因為一旦問出口, 就必須承認一件事—— 現在的業務人生, 其實是自己一路默許走到這裡的。 所以很多業務會選擇沉默 不是因為沒有想法, 而是想法太危險: - 「不是被逼,是不知道為什麼一定要這樣做。」 - 「不是沒路,是不敢選比較慢的路。」 - 「不是不行,是怕讓主管失望、讓家人失望。」 這些話一講出口, 很容易被貼上標籤: 不夠拼、不夠積極、不夠狼性。 於是大家學會一件事: 把「我不想」 換成「我沒辦法」。 那個業務學生終於抬頭看我 他問了一句讓空氣整個變重的話: 「那老師你呢?」 我想了一下。 「我也常撐不住。」 他點頭。 我接著說: 「但我至少知道,我在撐什麼。」 那句話說完, 我們都沉默了。 不是因為沒話說, 而是因為答案其實已經在那裡了。 這時候你會發現一件很殘酷的事 真正的問題, 從來不是哪個主管、哪個制度、哪張業績表。 而是—— 整個業務文化默許了一件事: 只要你說你「沒得選」, 大家就會放過你。 主管會放過你。 團隊會放過你。 環境會放過你。 但人生不會。 我沒有什麼方法可以教他 真的沒有。 我只有三個態度, 這些年反覆提醒自己,也提醒業務學生: - 不是討好,是界線。 - 不是硬撐,是選擇。 - 不是有沒有被逼,是下次你要怎麼回應。 所以,如果你現在真的很痛苦 先別急著怪業績、怪市場、怪主管。 也別急著替自己找一個好聽的理由。 你只要誠實問自己一個 逃不掉的問題就好: 這個「不得不」, 你打算再默許多久? 這不是心靈雞湯。 這是職涯現實。 而你什麼時候敢回答, 你的業務人生, 就什麼時候真正開始由你負責。

6

0

1-10 of 126