Activity

Mon

Wed

Fri

Sun

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

What is this?

Less

More

Memberships

第二人生啟動器 | 李柏賢老師

436 members • Free

8 contributions to 第二人生啟動器 | 李柏賢老師

十分鐘新鮮事

有種東西的力量, 比人更強大.....脆弱 脆弱真的讓人很無力.... 如果婚姻和事業都 同時倒了, 我們還能站起來嗎? 看著電影預告片, 女主角的痛苦, 真的跟著很心痛... 心理諮詢師給她建議, 每週來諮詢之前要做一件 "從來沒做過的事" 然後她... 參加陌生人的喪禮 偷竊 (真是服了女主角的勇氣)👍 然後女主角...人生開始改變,不但修補與母親與妹妹的關係,也重新找回自我價值。 真的要敞開心胸不容易, 要去做 "從未做過的事"更不容易 但這些十分鐘新鮮事, 卻促成了一個人的改變 這讓我想起7年前去美國遊學, 一個人去, 因為是公司提供的機會, 我打算認真學語言 但我主管叫我每週要認識一位陌生人.... 這真的叫I人無所適從 但我努力去做了, 主動跟班上每一位同學說話聊天 跟同學一起去拉斯維加斯玩 自己獨自買票去迪士尼 買早餐時, 陌生人問我中國和台灣的差別, 我也跟他亂講一通 晚上有音樂集會我也去湊熱鬧 (這真的是I 人的極限了.....)🤣 我下課都在努力準備明天的課, 但同學們都努力去玩 真的好粉碎三觀.....🤔 但那8週, 卻是我一輩子美好的記憶, 也讓我對人生有了不同的定義 #喜歡, 做些從未做過的事, 給自己人生畫布留點特別的色彩💕

依舊前進者

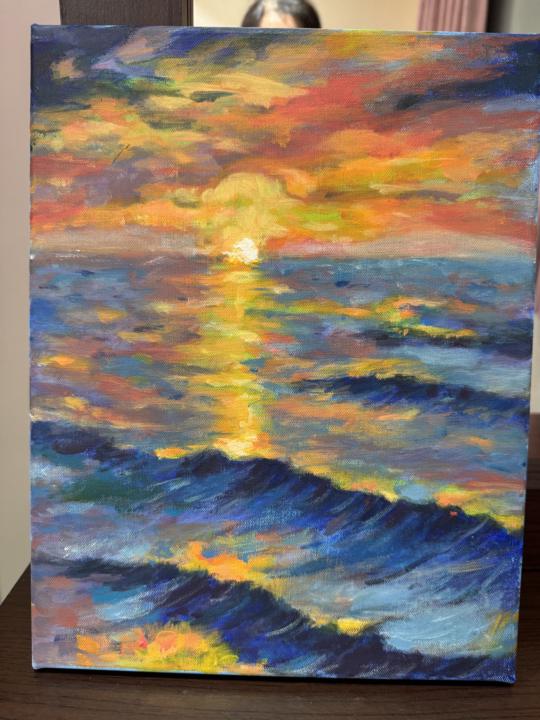

晚上花了3小時畫下這幅畫,並且寫下一首詩當作是註解跟各位分享: 浪一層推過一層, 風一息吹向一息, 世界變幻如潮, 而我仍在此。 夕陽沉落,不問成敗, 卻把光留下給尚未停步的人。 前方或遠或迷, 我踩浪、撐舵、迎向黎明。 即使夜色緩緩鋪展, 我依舊前進, 像這海,永不停息, 像這光,再小也照向明天。

他打造了 ChatGPT,但他更依賴一本 50 元台幣的筆記本

看到一篇訪談.....全世界最先進 AI 公司的 CEO (Sam Altman),是用什麼樣的數位工具來管理筆記與思緒的?是 Notion 還是 Heptabase 呢? 答案竟然是....「實體筆記本」,搭配一支 Uniball 的 0.5mm 黑筆。 他認為,寫作的本質是「外部化的思考」,極度簡單的工具組合,讓他不費力就能做到。 對 Sam Altman 來說,寫作的唯一目的,就是把腦中混亂的想法變成清晰的思路。 當遇到讓他感到困惑的問題時,他只有一個解決方法。 不是找人開會,也不是獨自冥想。而是坐下來,強迫自己把它寫出來。 看到這裡,就會覺得~ 啊,果然是這樣啊...,難怪我每次寫字或打字都要好久... 因為理清的這個過程,真的很燒腦...... 而且很大問題是,腦子想的,到最後講出來的,很大不同 常常很懊腦,剛剛明明不是這樣想的..... 所以如果真的要上台,我真的很愛寫稿子,寫著寫著就能去掉一堆廢話 雖然上台和稿子內容還是會不一樣,但至少有寫過,不至於飄太遠 這到底要怎麼改善呢? 多寫字. 多講話. 還是強迫放慢語速呢? 把想法變語言,對我而言真的是很大的距離......@@

真正的問題不是當下的選擇而是『然後呢?』

捷運踢人新聞一出,網路馬上吵翻天。 有人挺年輕人,說總算有人敢反擊; 有人挺老人,說尊重長輩是天經地義; 還有人端出平衡論,強調暴力不可取,雙方都有責任。 但事情並不只是這些立場的對抗,其實背後還有更多值得深入思考的「然後呢」: • 世代衝突:年輕人被罵冷血,老人被罵霸道,我們真的因此更懂得互相體諒,還是只是世代對立更深? • 公共空間的界線:博愛座究竟是「特權」還是「需要者優先」?如果界線不清,衝突只會不斷重演。 • 暴力的正當性:一腳踹飛,有人拍手叫好,有人覺得太過火。社會到底要怎麼界定「正當」與「過度」? • 標籤文化:網路立刻出現「奧客婆婆」「冷血年輕人」的標籤,但這些標籤除了製造對立,還能帶來什麼? • 心理健康與社會支持:當事人過去多次鬧事,甚至有通緝背景。除了責怪,她背後是不是反映出更大的社會缺口? 同一個事件,其實能延伸出這麼多切面。 問題不只是誰對誰錯,而是我們敢不敢追問:「然後呢?」 ⸻ 學員問我:「老師,如果喜歡一個人卻沒有結果,我該怎麼設停損點?」 我笑了:「你聽過五月天的〈後來的我們〉嗎?」 歌詞裡唱著: 「然後呢,他們說你的心似乎痊癒了,也開始有個人為你守護著。 我該心安或是心痛呢?」 我反問他:「那你想要心安,還是心痛?」 他愣住,沉默不語。 我點點頭:「因為人不是來到愛情裡投票的,而是來尋找自己心跳的。」 戀愛不像投資,停損點不是理性演算法,而是心裡那個「還要不要再心動」的瞬間。 感情裡最大的矛盾就是:我們常常拿理性去分析,卻又想用感性來收尾。 最後通常收不了尾,還順便收了一身傷。 愛情就像股票,唯一不會漲停的,是我們的耐心。 徐佳瑩在〈到此為止〉唱過一句:「與其被牽絆挾持,反目成仇都勝過若無其事。」 停損不是逃跑,而是尊重自己真實的感覺。 所以,感情裡沒有完美的停損點,只有當下最好的選擇。 真正該問的不是「該不該停」,而是「然後呢?」 當你能再次喜歡一個人,你自然就知道自己已經放下了。 人生唯一穩賺不賠的投資,就是讓自己永遠保有心動的能力。 ⸻ 很多人之所以困在選擇裡,不是因為選錯,而是因為掉進了「假議題」的陷阱。 最典型的例子就是:「要買房還是租房?」 這問題聽起來很現實,但真正的關鍵不在買或租, 而在於:你手上那筆頭期款,打算怎麼用? 如果拿去買房,「然後呢」?你得到穩定和歸屬感,但同時也把未來幾十年綁在房貸上。 如果選擇租房,「然後呢」?省下的頭期款可以拿來進修、投資、創業、旅行,甚至用來探索更大的可能性。 問題的核心不是「買或租」哪個比較好,而是「這筆資源放在哪裡,能讓你的人生長出更多選擇?」 愛情也是一樣。 很多人糾結「要不要分手」,就像糾結「要買房還是租房」。 但真正的問題不是「留或走」,而是「留了之後,你要怎麼讓自己更好? 走了之後,你又要怎麼活得更自由?」 愛情最怕的不是走錯,而是把自己困死在假議題裡,忘了去問:「然後呢?」 ⸻ 人生沒有真正的停損點。 因為從出生那一刻起,我們的時間就在倒數。 所謂的停損,只是生命的轉折;而每個轉折,都是機會的入口。 買房不是終點,租房也不是終點;在一起不是終點,分手更不是終點。 真正的智慧是:不管當下怎麼選,下一步永遠要替自己打開更多可能。 如果喜歡一個人,能讓你成長,那就值得。 如果買一間房,能讓你創造更多機會,那就值得。 因為關鍵從來不是「現在怎麼樣」,而是「然後呢?」 ⸻ 那麼,什麼才算是更好的「然後呢」? 答案是:當一個結果出現時,它能為你打開更好的選擇,而不是把你困在原地。 如果一次決定,讓你的人生越走越窄,那就算表面贏了,也只是換來一條死胡同。 但如果一個選擇,能讓你看到更多路口、更多可能,那才是值得的「然後呢」。 感情裡,如果喜歡一個人能讓你更勇敢、更專注、更懂得愛自己,那這段愛就算沒有結局,也依然有價值。 財務上,如果買一間房能幫你看見更多機會,讓人生基礎更穩,那這個選擇就是對的。 因為真正的衡量標準,不是「當下快不快樂」,而是「它能不能推動你一路向上,而不是一路下墜」。 我們都該明白:結果只是逗點,不是句點。 更好的「然後呢」,永遠是那個讓你擁有更多自由、更多可能、更多成長的方向。

別讓情緒成為勒索

老師,你說過那些能對你情緒勒索的人,都是你在乎的人。 聽起來很有哲理,但放在我家,就是翻譯成:孩子生氣,我馬上變人質。 原來,愛一個人最大的副作用,就是他最能折騰你。 你說的一點都沒錯,可是我還是沒有解方呀! 我的孩子只要不符合他的意,他轉頭就走,飯也不吃,一個人就躲到房間裡。 全世界的小孩都想當超級英雄,我家專攻「絕食加冷戰」的雙重必殺技。 他拒絕溝通,我縱然願意傾聽,但也要他願意表達呀! 當我心軟妥協,他的確態度會轉變,但沒多久又故態復萌。 我懷疑自己的心軟,正是孩子最喜歡的「作弊碼」。 我實在不知道該怎麼辦。 有時候最怕的不是敵人太強,而是我們自己沒有策略。 我點點頭後問她:你應該很了解你的孩子,對嗎? 那你覺得,此刻他轉頭就走、飯也不吃、拒絕溝通的狀態, 是不是他的一種情緒展現呢? 如果你把情緒看作語言,你就會知道孩子正在「講話」。 接著,你提到了情緒「勒索」。 是不是就表示,你被他的情緒所影響,對嗎? 其實,情緒本身沒有武器化,會被傷到的是我們的解讀。 那你能否先釐清:這個影響是什麼呢? 是你覺得不應該有這樣的情緒? 還是不應該用這種手法來逼迫你妥協? 還是你擔心的是他沒有吃飯? 又或是你擔心他在房間裡會有過激行為呢? 要拆炸彈,先要知道裡面是什麼火藥。 我的第一個問題,幫助你界定了,這是他的「情緒抒發」。 什麼時候,它變成了情緒勒索呢? 就是當你認為他在透過情緒操縱需求的時候。 但如果我們先把它單純視為「情緒表達」呢? 很多時候,我們不是輸給孩子,而是輸給自己的腦補。 「我很不開心,所以我吃不下飯。」 「我覺得怎麼可以這樣子,所以我想獨自靜一靜。」 「反正跟你們說也沒用,那你們也不要管我好了。」 這些聽起來雖然中二,但至少比摔碗砸門來得環保。 孩子的幼稚常常讓父母崩潰,但這也是他還在成長的證明。 真正的傾聽,從來不只是聽對方說了什麼。 我們要聽的是真正心裡的聲音,甚至很多時候是「無聲的抗議」。 真正難搞的不是不講話的人,而是那種表面說「好」,心裡卻想「不行」的人。 安靜的敵人,往往比吵鬧的敵人更危險。 在這個情境中,其實有兩個議題: 一、本來的衝突點,可能是你不讓他使用電腦或手機 二、處理這個衝突的方式:逃避、威脅或是其他情緒動作 衝突不是問題,錯誤的處理方式才會把問題放大。 困難就在於,這兩個議題常常被混為一談。 你也生氣,覺得怎麼可以用情緒達到目的? 或者你無奈妥協,失去了界線,讓模式成為慣例。 下一次再發生,你的掙扎更大,情緒更爆,結果兩個人一起踩油門,沒有人煞車。 家庭不是戰場,但錯的策略會讓它像戰場。 我和你分享三個步驟,說白了,當下不一定有效,但長期卻是唯一的出路。 養小孩像種樹,急不得,但不澆水也不行。 一、讓情緒只成為情緒,而不是勒索 無論孩子反應如何,你都把它視為一種情緒的抒發,先不論方式好壞。 你可以在他稍微平靜後說:「媽媽是一碼歸一碼的。飯在電鍋裡,要吃自己盛。不想吃,那是你的選擇。」 這不是冷漠,而是把情緒和需求拆開。飯是飯,脾氣是脾氣。 最危險的不是孩子的眼淚,而是父母把眼淚當成命令。 二、讓孩子依舊感受到你的愛 跟孩子互動最忌諱的,就是我們自己也幼稚化。 他口不擇言,我們也口不擇言;他甩臉,我們甩冷箭。 結果就是:他以為自己在跟同學吵架,而不是在跟爸媽互動。 所以,你要分清楚「妥協」跟「討好」。 妥協,是孩子要什麼你就屈服;討好,則是堅守原則之餘,依然給他愛。 比如,孩子因為不能打電腦而生氣,甩門不吃飯。這時候,你可以堅定地說:「電腦今天不行,這點不會變。」 然後轉身去端一碗他最愛的湯放在桌上,淡淡地說:「湯放這裡了,等你想喝再喝,媽媽還是記得你喜歡這個。」 這就是討好,不是妥協。前者讓孩子知道「規矩不會被撼動」,後者讓孩子感受到「愛還在那裡」。 妥協是「我怕你不吃飯,所以電腦還是給你玩一下吧」。 討好是「我不給你電腦,但我還記得你愛的湯」。 一個是投降,一個是關心。差別就在這裡。 這種討好很難,因為他當下可能翻白眼,冷處理,好像完全不領情。 但情緒退去後,他會記得:爸媽不會被操縱,但依舊愛我。 這份體驗,比千句大道理更有力量。 孩子需要邊界,但更需要知道邊界外還有愛。 三、當他感受到你的愛,才是教導他最好的時機 孩子可以有情緒,但不能用情緒操縱需求。 你可以平靜地說:「我看到你很生氣,你可以冷靜一下。飯時間在這裡,錯過就等下一餐。」 這是「承認他的感受」但「不交出控制權」。 孩子在氣頭上講道理,就像對暴雨喊停:純粹浪費口水。 等他冷卻,你再輕描淡寫地說:「剛剛你很生氣,但你選擇的方式讓事情更糟。下次你想要什麼,用說的,我會聽。」 不用長篇大論,只要讓他知道「有替代方案」。 教育不是把孩子壓服,而是把孩子帶出更好的選擇。 孩子不是壞,只是還沒學會管理情緒。

1-8 of 8

Active 3d ago

Joined Aug 26, 2025

Powered by